2020年・新年あけましておめでとうございます。

2020.01.01更新

あけましておめでとうございます

2020年は1月4日より通常通りの外来を行います。

診察時間は朝8:00より開始します。

昨年12月の外来受診傾向をみますと、朝の8:00~8:45の時間は他の時間帯に比べるとスムーズに外来が行えている印象です。

今年も精一杯頑張ります。

よろしくお願い致します。

2020.01.01更新

あけましておめでとうございます

2020年は1月4日より通常通りの外来を行います。

診察時間は朝8:00より開始します。

昨年12月の外来受診傾向をみますと、朝の8:00~8:45の時間は他の時間帯に比べるとスムーズに外来が行えている印象です。

今年も精一杯頑張ります。

よろしくお願い致します。

2019.12.09更新

すっかり寒くなりました。

急な発熱でお困りになることが増えてくることが多くなると思います。

当院では、12/11より、朝8:00からの受付・診察を始めたいと思います。

朝のお忙しい時間帯、少しでも早く診察を済ませたいなどの地域のニーズにお応えしていきたいと思います。

この時間帯は予約枠は設けず、当日来院された方から診察させて頂きたいと思います。

午後は通常診察は16:00からとしておりますが、実際は15:30より受付・診察を行なっております。合わせてご利用下さい。

2019.09.24更新

朝夕涼しくなり、秋の訪れを感じるようになりました。

緑区でもすでにインフルエンザの発生が報告されています。

今回はインフルエンザの予防接種についてご案内します。

当院では今年度のインフルエンザ予防接種は原則予約制で行います。

電話もしくは外来受付にて予約をお願いします

10/1より予約受付開始、10/15より実際の接種を開始します。

通常の診察時間内に接種を行う予定です。

料金は1回目の接種は3500円、2回目の接種は3000円で行います。

生後6か月~12歳(13歳未満)は原則2回接種、2回目の接種は1回目から2~4週あけての接種が望ましいです。

名古屋市在住の満65歳以上の方は名古屋市助成金を受け、自己負担金1500円で接種が可能です。

インフルエンザワクチン接種は接種2週後あたりから効果が出始め、5か月くらい効果が続くとされています。

例年12月~1月に流行を認めるので10、11月中の接種が効果的だと思われます。

今年度のワクチン供給は昨年よりも安定する見込みです。

何かご質問ありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。

よろしくお願いします。

2019.04.30更新

とうとう平成も今日で最後ですね。

私はこの平成時代に子供から大人に成長し、結婚して家庭を持ち、4人の子宝に恵まれました。

平成は日本にとって平和な時代でしたね。令和はどんな時代になるのでしょうね。

いよいよ明日から令和がスタートです。

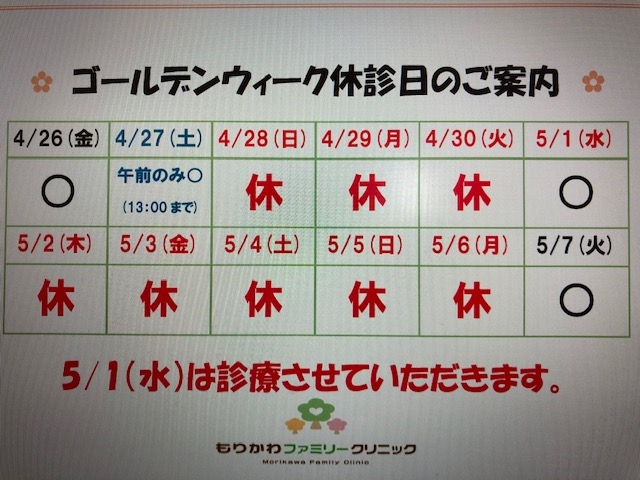

大型連休中ですが、令和初日の5/1は当院は診察を行います。

明日は予約を受けず、原則、来院された方から診察するつもりです。

先日、名古屋市医師会の夜間救急業務を行いましたが、インフルエンザ患者さんがまだまだ多いのが印象的でした。

令和に入っても地域医療のため、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

2019.04.22更新

春風の心地よい季節となりました。

今回は大型連休となったゴールデンウィークについてです。

このような形で診察させていただきます。

5/1の診察につきましては予約枠は設けず、来院された方から診察させていただきます。

診察時間は午前診察が8:30~12:00、午後診察が15:30~19:00です。

よろしくお願いいたします。

2019.03.31更新

朝晩の冷え込みも緩やかになり、春が近づいてきた感じですね。

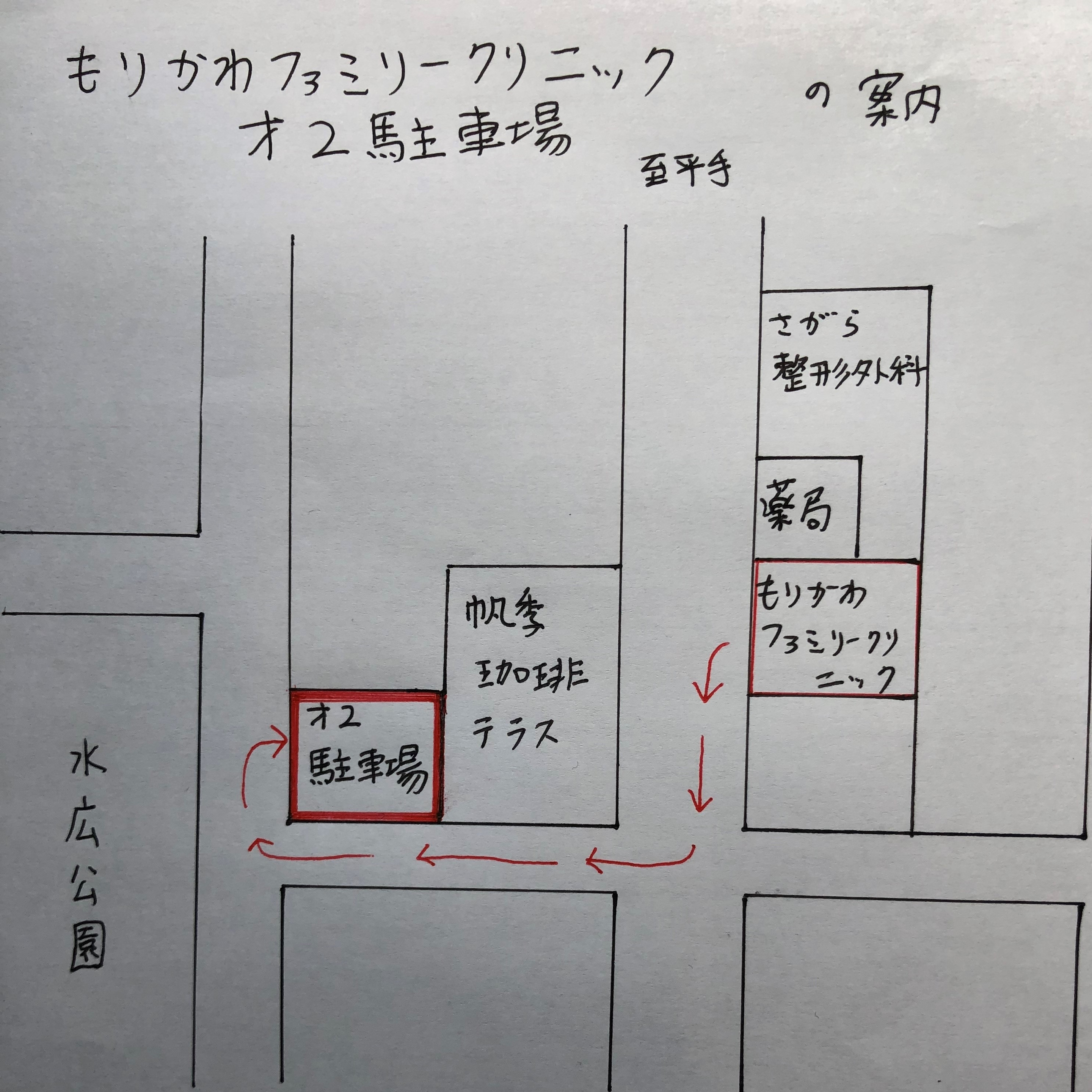

平成31年4月より第二駐車場が利用可能となりました。

今までせっかく来院いただいたにも関わらず、駐車場が空いてなく、車が停められないという事態を経験された方もみえたと思います。

その際は申し訳ありませんでした。

第二駐車場は16台の駐車が可能です。一部スタッフも利用しますが、これで駐車場に車が停められないという事態は避けられると思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

2019.02.11更新

今年も花粉症の時期になりました。

東海地方は、スギ花粉が2月中旬より飛散が始まり、3月上旬から中旬にかけてピークを迎える傾向のようです。ヒノキ花粉はスギ花粉がピークを迎える頃から飛び始め、その後ピークを迎えます。

今年の東海地方は昨年の記録的猛暑の影響で、例年よりスギ・ヒノキの発育がよく、花粉飛散量が多いようです。

スギ花粉は、通常の飛散開始前から、わずかな量が飛び始めます。

毎年花粉症症状でつらい思いをされる方は、この時期から花粉症対策を始める(具体的には抗ヒスタミン薬と言われる、アレルギーの主な原因であるヒスタミンを抑える薬の内服)のがいいと思われます。

毎年花粉症で悩まされる私は2月に入ってすでに症状が出始めており、アレロック(抗ヒスタミン効果が非常に強いと言われる1日2回内服)という薬をもう飲み始めています。

花粉症の薬は抗ヒスタミン薬と言われる薬が治療のメインになります。

ここ数年は優秀な薬が複数新発売されており、1日1回の内服で眠気や集中力低下の副作用がほぼ出現しないとされている薬は、従来の内服薬が副作用で薬が飲めなかった方々に非常に好評です。

抗ヒスタミン薬の内服のみではコントロール不十分な方には、ロイコトリエン受容体拮抗薬と言われる抗アレルギー薬の内服併用、点眼薬や点鼻薬の使用、漢方薬の内服併用なども駆使して、その方にあった対応を心掛けたいと考えています。

漢方薬では十分な効果が期待できないと思われている方は多いと思いますが、目の痒みに即効性のあるお勧めの漢方薬も実はあります。

これらの治療を複数組み合わせても症状コントロールが難しい方には当院では注射薬での治療も行っております。

もちろん保険適応治療なので、安くて、安全性も高く、効果も大いに期待できます。

昨年はこの注射薬を私や当院のスタッフをはじめ、多くの方に使用しており、皆さん効果を強く実感され、非常に満足されています。

内服薬等ではコントロールが難しい方はこの注射薬治療のために遠方からわざわざ来院される方も多数みえます。

当院はアレルギー性鼻炎の根本的治療の可能性のある舌下免疫療法という新しい治療が可能な施設でもあります。

現在、スギ花粉によるアレルギー性鼻炎、ダニアレルギーによるアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法も積極的に行っております。

私は子供の頃よりアレルギー体質で、自分自身がアレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎でつらい思いをしてきました。

そのため医師になってからは積極的にこれらの治療を学んできました。

これらの症状で困っている方の役に立ちたいという気持ちは人一倍強く、アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎は当院では特に力を入れている分野です。

アレルギー性鼻炎で悩まれている方は今シーズンは是非当院に受診していただき、少しでも快適に過ごしていただけるようお役に立ちたいと考えています。

2019.01.04更新

明けましておめでとうございます。

本日より通常通りの診察を行います。

昨年度は駐車場に余裕がなく、来院いただいた際、スムーズに車を停めることができない等でご迷惑をおかけすることもあったと思います。

16台ほど駐車可能な第2駐車場を近くに確保できました。 2月には準備できると思います。

2月には準備できると思います。

インフルエンザ流行シーズンであり、それまでご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

当院が掲げる理念・使命は2019年度も変わりはありません。

「クリニックに関わる全ての人が健康で幸せに長生きできるようにサポートする。」です。

私たちクリニックで働くスタッフ一同は、「健康で幸せに長生きする」ことは何よりも大事なことであると考えています。

私たちの仕事は、その大事なことに大きく関わることであり、大きなやりがいがあると同時に重大な責任も伴っていると考えます。

私たちはクリニックに関わる全ての人が、元気に健康で幸せに長生きできるよう、医療を通じて全力でサポートしていきたいと考えています。

地域に根差し、地域の方々に信頼され、頼りにされ、愛されるクリニックであり続けられるよう、今後もたゆまぬ努力を続けていきたいと考えています。

今年も今まで以上に全力で日々の診療に取り組んでいきたいと考えています。

よろしくお願いいたします。

★ブログに関しては定期的な更新って難しいですね(´д`ι)

今年は月〇件、記事を更新するなど具体的目標を掲げず、自分のペースで無理なく更新いたします。

2018.09.29更新

本日漢方勉強会がありました。

テーマは秋・冬に使える漢方薬10処方でした。

これからのシーズンは風邪、胃腸炎、インフルエンザなどが増えることが予想され そういった場合に使用すべき漢方薬が紹介されました。

風邪の時には葛根湯、麻黄湯、桂枝湯、柴胡桂枝湯、麻黄附子細辛湯など

胃腸炎の時には五苓散、半夏瀉心湯、芍薬甘草湯、真武湯など

喘息の時には麦門冬湯、五苓散、神秘湯など

秋バテ・気力低下には補中益気湯、抑肝散加陳皮半夏、人参栄養湯、加味帰脾湯など

紹介されたいずれの漢方薬も当院では時々処方している漢方薬です。

処方のコツ、微妙な使い分けについて学びました。

一般的な風邪薬は咳や鼻水などの症状を抑える薬ですが、漢方薬は免疫力を高め風邪の原因となっているウイルスを早く退治するための免疫力亢進などに威力を発揮したりします。

例えごく普通の風邪だとしても、通常の風邪薬に、その人にあった適切な漢方薬を加えることにより、ワンランク上の治療ができることもあると思います。

内科疾患は病気の種類も多く、それに伴い出現する症状も多岐にわたります。

時には困っている症状に対し、しっかりとした診断名が付けられない時もあります。

そのような場合でも対応できるように、治療の引き出しの多い、ワンランク上の医師になれるよう精一杯頑張ります。